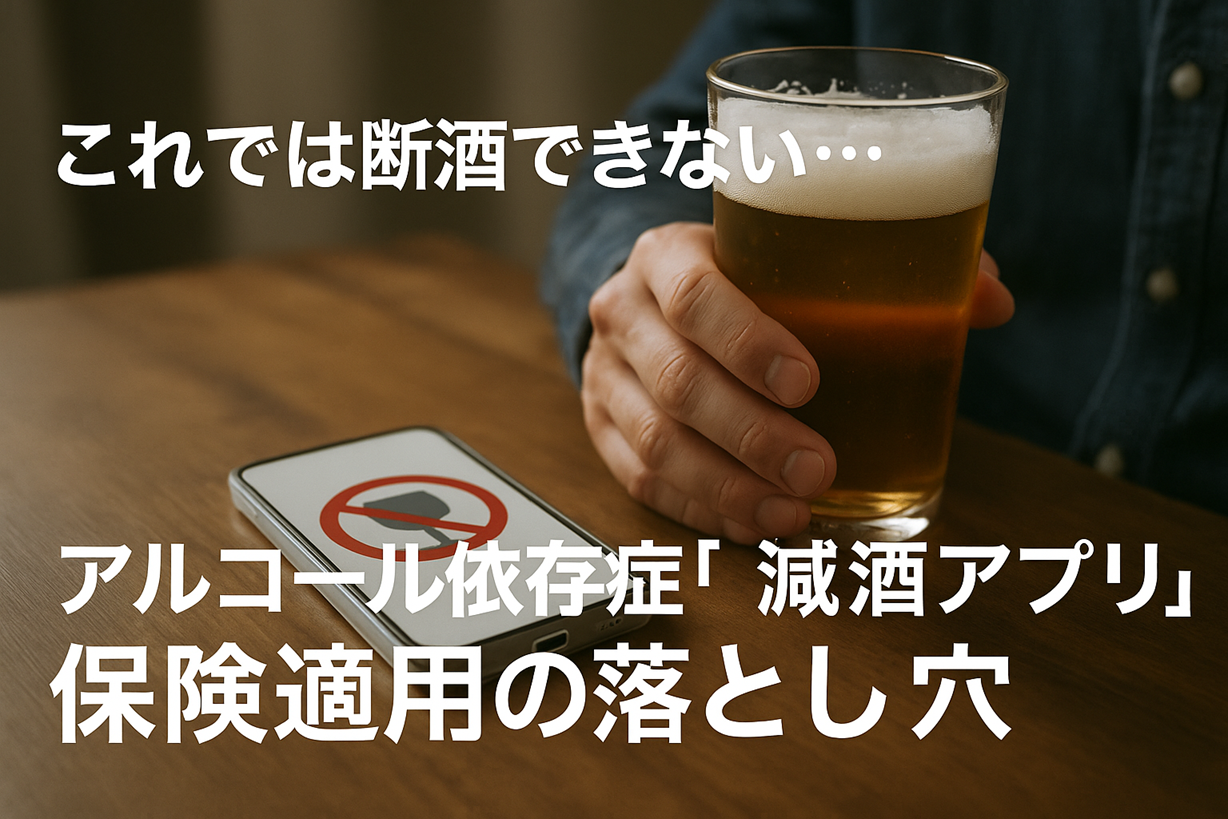

これでは断酒できない…アルコール依存症「減酒アプリ」保険適用の落とし穴

2025年9月、日本でアルコール依存症患者の飲酒量を減らす「減酒補助アプリ」が公的医療保険の対象になります。厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)が承認し、治療支援の新たな動きとしてニュースになりました。

アプリの機能は、患者が日々の飲酒量や気分、健康状態を記録し、それを医師やカウンセラーと共有すること。医療者はそのデータをもとに減酒のアドバイスやフィードバックを行う仕組みです。

ただし、ここで重要なのは、このアプリが目指しているのは**「断酒」ではなく「減酒」**であるという点。つまり、完全にお酒をやめることはゴールにしていません。

減酒アプリへの違和感

正直、僕はこのニュースを見て最初に思ったのが「これで断酒できる人はほとんどいないだろうな」ということです。なぜなら、依存症の特性上「少しだけ飲む」を長期間続けるのはほぼ不可能だからです。

僕自身、過去に「週末だけ飲む」「量を半分に減らす」といった減酒チャレンジを何度もやりました。結果は全部失敗。理由はシンプルで、アルコールが脳に与える報酬の強さは、理性や計画をあっさり吹き飛ばすからです。少し飲めば、必ず「もう少し」の誘惑がやってきます。

依存症の回復を目指すなら、ゴールは「ゼロ」以外にありません。減酒アプリは、軽度の問題飲酒者には効果があるかもしれませんが、依存症レベルの人には「やめない理由」を与えてしまう道具になりかねません。

制度の裏にある可能性

もちろん、国がアルコール依存症に目を向けること自体は歓迎すべきことです。でも、この制度設計にはどうしても引っかかる部分があります。

- 天下りや既得権益構造

新たな医療制度やデジタルツールの導入時には、大手IT企業や医療系団体が開発・運営を請け負うことが多く、そこに元官僚や関係者が関わるケースも珍しくありません。

莫大な予算が投じられる裏で、誰かが安定的に利益を得る仕組みが作られている可能性があります。 - 病院の収益構造

アルコール依存が原因で起こる肝疾患や膵炎、生活習慣病などは長期的な通院・治療が必要です。医療機関にとっては、患者が完全に断酒してしまうよりも、ゆるく飲み続けてくれた方が安定的な収益源になります。 - 政治的パフォーマンス

「健康を守るために動いています」というアピールにも使えます。減酒アプリは、数字上は「支援を開始した」という実績を作れる一方、その効果がどれほど持続するかは二の次です。

こう考えると、この制度は「みんなの健康を本気で守る」というより、「やってる感を出しつつ利害関係者に利益が回る構造」に見えてしまいます。

僕が考える本気の断酒支援

じゃあ、どうすれば本当に依存症から回復できるのか? 僕の断酒経験から言えるのは、次の3つです。

- 断酒をゴールに設定する

「減らす」ではなく「やめる」。曖昧なゴールは依存症には通用しません。僕も「減らす」で何度も失敗してきましたが、「ゼロ」にしたとき初めて生活が安定し始めました。 - 仲間・コミュニティとのつながり

#Twitter断酒部 や断酒ブログ、オンラインミーティングなど、同じ方向を向いている仲間の存在は心の支えになります。

アプリよりも、同じ経験をした人とのリアルなやり取りの方が効果的でした。 - 行動心理学を活用する

アルコール欲求が高まる「トリガー」を特定し、それを避けたり置き換えたりする仕組みを作る。僕は、飲みたくなる時間帯をゲームや散歩に置き換えることで乗り越えました。

もし国が本気で依存症回復を支援するなら、こうした実証済みのアプローチに予算を回すべきだと思います。

まとめ

2025年9月から始まる減酒アプリの保険適用は、一見「前向きな改革」のように見えます。でも、依存症の現場を知っている人からすれば、その限界は明らかです。

- ゴールが「断酒」ではない

- 減酒継続は依存症には難しい

- 制度の裏に既得権益構造の影

僕はこのニュースを見て、「健康を守るふり」に過ぎないんじゃないかと感じました。本当に人生を立て直したいなら、減酒アプリに頼るのではなく、断酒をゴールにした自分なりの仕組みを作る方がはるかに有効です。

お酒をやめた先にあるのは、減酒では絶対に手に入らない「完全な安心」と「自己肯定感」です。僕はそこを手放したくないし、これを読んでいるあなたにも味わってほしいと思います。