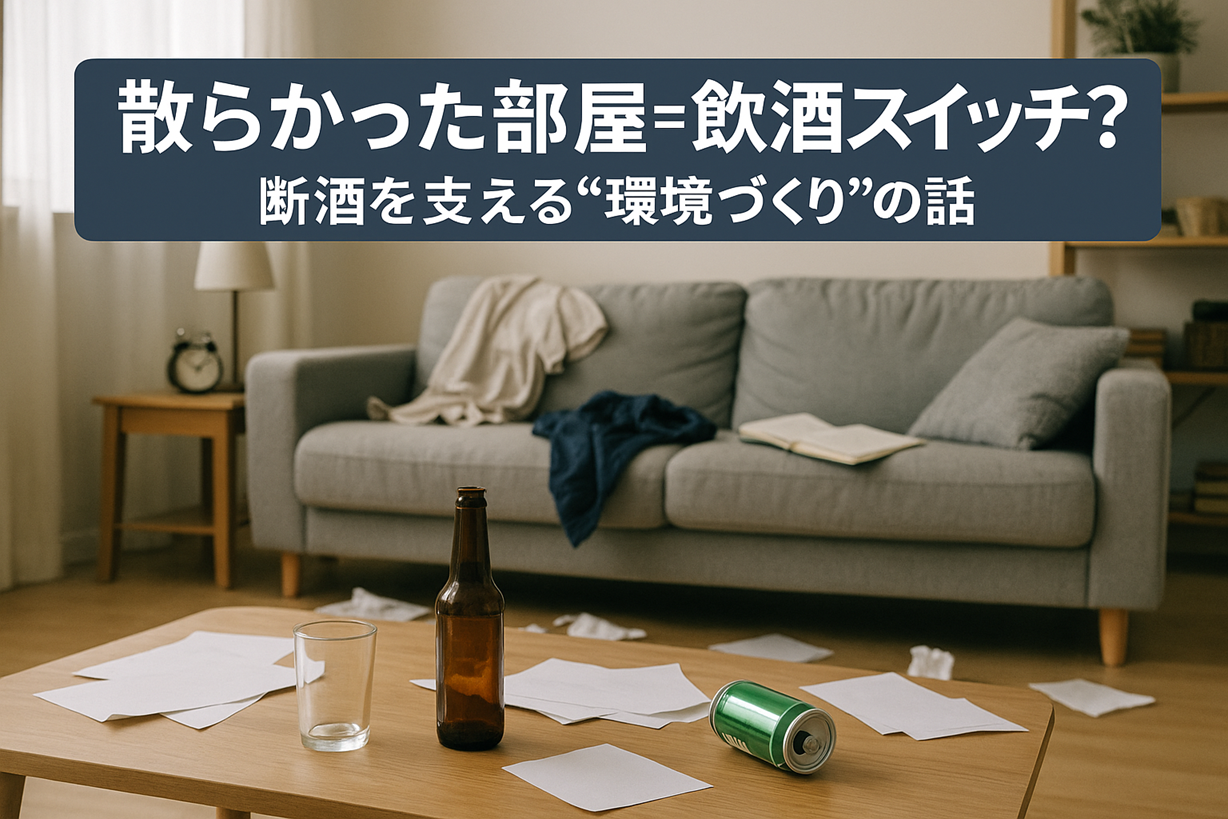

「散らかった部屋=飲酒スイッチ?」断酒を支える“環境づくり”の話

断酒に成功する人と、なかなかやめられない人。その違いは“意志の強さ”だけではありません。

実は、身のまわりの環境、とくに「部屋の状態」が、飲酒欲求に影響するという研究があるんです。

散らかった部屋にいると、心も乱れ、つい「もう飲んじゃおうかな」という思考に引っ張られる。

逆に、片づいた空間に身を置くことで、脳が落ち着き、衝動的な飲酒を抑える助けになる。

この記事では、僕自身の体験と心理学的データを交えながら、断酒に効く“部屋づくり”のコツをお届けします。

「つい飲みたくなる夜」に、自分を守るための環境設計、始めてみませんか?

1. ごちゃごちゃした部屋は、飲酒スイッチになる?

「キレイな部屋」と『汚い部屋』どっちに住み続けたら飲酒欲求がわくか?

考えるまでもなく「汚い部屋」ですよね。

というか、僕たちアル中気質の人間は、ごちゃごちゃした居酒屋の雰囲気が大好きだった(笑)

気を抜くと散らかる。

散らかると気分が荒れる。

気分が荒れると、「ま、いっか、飲むか」が顔を出す。

このループ、経験ある人も多いはず。

居酒屋の雑多な雰囲気、カオスな空気感──あれって妙に“落ち着く”感じしません?

でも、それこそが危ない。

“アル中脳”が求めていた刺激そのものだから。

2. 整理された空間は「自制心」を強める

これは感覚的な話ではありません。実際に、心理学的にも裏づけがあります。

◾️研究紹介

2011年のミネソタ大学の研究では、整頓された空間にいる人は、散らかった部屋にいる人よりも、健康的な食事を選び、衝動的な行動(喫煙・飲酒など)を抑える傾向があるとされています【出典:Vohs et al., 2013, Psychological Science】。

また、ストレスレベルについても、「乱雑な環境はコルチゾール(ストレスホルモン)の分泌を促進する」という報告があり、ストレス過多が「飲みたい衝動」に直結することもわかっています。

3. 「もうどうでもいいや」から始まる飲酒

部屋が汚れていると、どこかで「まあ、いいか」が増えてきます。

- ゴミをそのままにした日

- 洗濯物が山になっているのに無視した日

- 食べ終わった容器が机に残ったままの夜

そういうときに限って、なぜか飲みたくなる。

そして、自分を甘やかす言い訳を探して、冷蔵庫を開ける。

「1本くらい、いいだろ」って。

でもそれって、部屋のカオスに心が引っ張られてる状態なんですよね。

4. じゃあ、どうする?断酒に効く“部屋づくり”3ステップ

ピカピカのモデルルームにしろって話じゃありません。

大事なのは、“飲みたくなる空気感”を消すこと。

✅ステップ①:まずは「床を見せる」

床が見えるだけで、空間に“余白”が生まれます。人の脳は、余白があると落ち着くと言われています。

✅ステップ②:「酒の痕跡」を消す

昔飲んでたグラス、空き缶、景品ジョッキなど、無意識にトリガーになるものは捨てましょう。

✅ステップ③:「夜の定位置」を整える

飲みたくなる時間帯の“居場所”を決めて、そこを快適にしておく。

ソファでも机でも、「ここに座っても飲みたくならない空間」を1つ作るのがコツです。

5. 僕の変化、散らかった部屋から抜け出したら

僕も最初は、「部屋を片づけるくらいで飲酒欲求が減るなら苦労しないよ」と思っていました。

でも、断酒して1週間経ったとき、ふと部屋の隅にホコリがたまっているのに気づいた。

その瞬間、妙に飲みたくなったんです。

思い切って掃除をしてみたら、不思議なことに「飲みたい」という気持ちがスッと引いた。

今でも不思議だけど、あれは確かに実感した変化でした。

まとめ|「飲酒スイッチ」を切る第一歩は、部屋の片づけから

飲酒欲求は、“意思の弱さ”だけが原因ではありません。

実は、散らかった部屋そのものが、過去の飲酒習慣を呼び戻すスイッチになっていることがあります。

- 乱雑な空間はストレスを増やし、衝動的な行動を誘発する

- 居酒屋のような雑多な空間に、脳が“懐かしさ”を感じる

- 整った部屋にいると、自制心や判断力が高まる

こうした心理学の知見や、僕自身の実感からも、「部屋を整えること」は立派な断酒の対策になると感じています。

ピカピカに磨き上げる必要はありません。

でも、床を見せる・ゴミを捨てる・“飲まない自分”にふさわしい空間をつくる

これだけでも、飲みたくなる衝動は確実に変わってきます。

迷ったらまず、「今、自分の部屋はどうなってる?」と問いかけてみてください。

答えは、足元に落ちてるかもしれません。

この記事の内容を、YouTubeで二人の掛け合い形式にまとめています。

耳だけで理解できるので、通勤や家事の合間にもぴったりです。